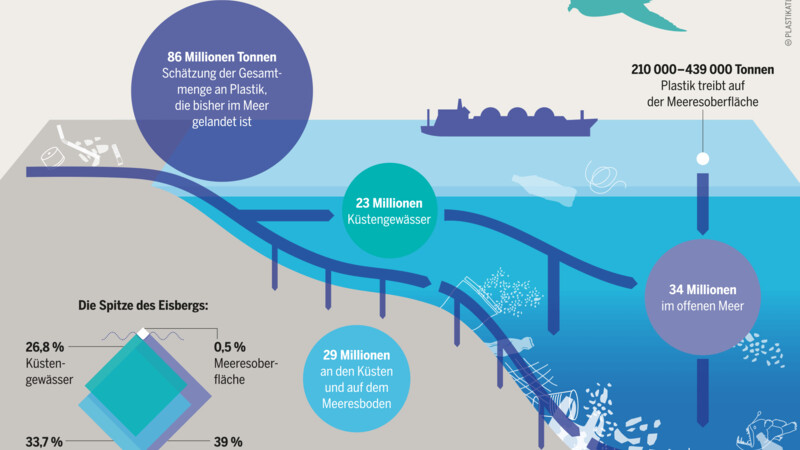

Hinter SeaClear steht ein internationales Partnernetzwerk, bestehend aus dem Hamburger Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML und weiteren Partnern aus Deutschland, den Niederlanden, Kroatien, Frankreich und Rumänien. Zirka 26 bis 66 Millionen Tonnen Müll befinden sich in den Ozeanen hat das Forscherteam ermittelt.

Über 90 Prozent davon liegen auf dem Meeresboden und werden bislang von Tauchern geborgen – ein aufwendiges und teures Verfahren. Mit SeaClear entwickeln die Forscher nun ein erstes autonomes System. Gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union mit fünf Millionen Euro im Rahmen des Forschungsprogramms Horizon 2020.